前稿ではXビジネスらしく、通常の「水やサプリを摂取したり、運動をするというダイレクトな販売や対処」でない事例を紹介した。その反動で、本稿ではもっとXビジネスらしく、健康増進であろうもののなかから特に直球でアレげなモノを採り上げる。

この記事の目次

1.みんな飲んでる? 栄養ドリンク、実はその成分は…? 2.みんな打ってる? ニンニク注射、実はその成分は…? 3.みんな頼ってる? すっぽんエキス、実はその成分は…?(次稿) 4.みんなキメてる? バイアグラ、実はその成分は…?(次稿)

1.みんな飲んでる? 栄養ドリンク、実はその成分は…?

改めて栄養ドリンクと何か。そのままの意味で、肉体疲労時の栄養補給などを目的として販売されている飲料である。ここでは医薬品・医薬部外品は対象外としている。

いかにも栄養があり、疲労回復しそうな名称を戴いている「栄養ドリンク」。なのであるが、じつはこれに「直接疲労を回復させる成分はほとんど入っていない」のである。

一般の栄養ドリンクに含まれる成分は、カフェイン、タウリン、ビタミンB群がメインで、微量のアルコールも含まれていたりもする。カフェインが眠気を覚まし、アルコールが気分を高揚させることで疲労感は消したように思わせてくれるが、疲労そのものを回復させてくれるわけではないのである。

そしてビタミンB群であるが、一例としてビタミンB2について考察する。平均的な日本人に必要な摂取量の推奨値は、最大値の年齢である15~17歳前後でも1.7mg/一日(厚生労働省資料「ビタミン B2 の食事摂取基準」より)である。

ビタミンB2が不足すると、「成長抑制を引き起こす。また、欠乏により、口内炎、口角炎、舌炎、脂漏性皮膚炎などが起こる(厚生労働省資料 同資料より)。」これは糖質がビタミンB2の不足でうまくエネルギーにならないためである。

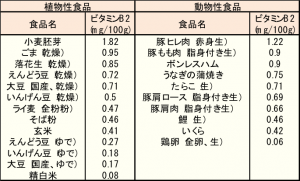

国立健康・栄養研究所Webページより引用

ビタミンB2が多く含まれている食品は、以下のようになる。

「日本食品標準成分表2015年版」より引用

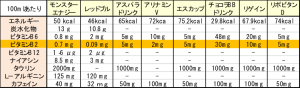

これを迎え撃つ(←勝手に戦わせる筆者)栄養ドリンク連合と、ビタミンB2の含有量を比較してみる。

(2017年12月時点の各社Webページの製品情報から引用)

栄養ドリンクとして新興勢力の二大巨頭「モンスターエナジー」「レッドブル」は、少なくともビタミンB2の項目で比較すると、従来の栄養ドリンクに比べてその含有量が著しく低い。

ほかの有名どころの栄養素として、某栄養ドリンクのコマーシャルのキャッチフレーズにもなっている「タウリン」があるが、これには肝機能を高める効果がある。具体的には肝臓に溜まった中性脂肪を肝臓の外に出してくれ、コレステロールを排泄させる働きがある。ちなみにレッドブルにはタウリンがまったく配合されていないが、これは日本版だけの仕様であり、米国版レッドブルには含まれているとのことである。

余談であるが、筆者が声を大にして言いたいのは、「タウリン1000mg!」は、結局「タウリン1g!」のことなのである。一円玉一枚の重さが1gである。1000mgなどではなくスナオに1gですと言えばいいものを、単位で「1000も入ってます!」とごまかしているようにしか思えないのだ。

必要な成分の配合の有無とその分量を確認せずにいると、「ただ気休めに炭酸飲料・清涼飲料水を飲んでいるだけのこと」になってしまうので注意が必要である。

さておき、実際の栄養ドリンクの市場はどうなっているのだろうか。市場概況を矢野経済研究所「2017年 飲料市場の現状と展望」から引用すると、2016年度の栄養ドリンクの市場規模は、前年比102.8%の2,415億円となっており、2017年度についても前年比101.4%の2,450億円と、7年連続で拡大することが予測されている。

【栄養飲料市場規推移(メーカー出荷金額ベース)】

(出所:矢野経済研究所推計)

清涼飲用規格の飲料で、薬系ドリンクと同様な滋養強壮機能などの効果・効能が期待される商品を対象としている

ビタミンなどの栄養補給や、二日酔い予防や眠気覚ましなど、特定の効果・効能が期待される商品を対象としている

いわゆるエナジードリンク(カフェインやナイアシン、ガラナなどの成分を含み、体力・持久力の補給が期待される商品)を対象としている

医薬品、医薬部外品対象外とする

すべての商品について、直接的な効果・効能は謳ってはいない

実際の効能については前述したとおりであるが、消費者とて無思考のまま栄養(とは多少異なる)ドリンクを買い求めて飲み干しているわけではないだろう。その消費実態でいうと、近年の市場拡大を支えているのは従来の栄養ドリンクではなく、海外でも人気となっていた「エナジードリンク」によるところが大きい。このエナジードリンク系は単価が高く利益率も高いことから、メーカー・小売ともに販売に積極的なのである。さらにこのタイプは缶容器で製造されており、清涼飲料水と同じ棚に陳列されているケースも多いことから、「同じ飲むならカラダに良さそうなほうを」という消費者の(プチ)健康志向にマッチした結果であるといえる。言うなれば「健康」というよりも「気分転換」の要素が強いのである。

2.みんな打ってる? ニンニク注射、実はその成分は…?

ずばり「注射」である。これ以上にダイレクトな文字通りの健康注入はないであろう。。投薬の手法として、誰しも一度ならず何回も注射にはお世話になったことがあるだろう。

病気の時でなくともこの注射にお世話になるケースが、言わば「健康注射」としてポピュラーな「ニンニク注射」である。いかにも効きそうな(そして臭いそうな)このニンニク注射であるが、じつはぶっちゃけで「ニンニク注射にはニンニクの成分は一切入っていない!」のである(筆者も知ってびっくり)。「ニンニクと同じような匂いがするから、ニンニク注射」なのである。ではその謎の成分とは一体。。

にんにく注射液には、主に「ビタミンB群」を中心としたビタミンが配合されている。そのビタミンは、医院ごとにオリジナルの「レシピ」で作られており、特に配合成分の決まりはない。場合によっては患者への問診によってビタミンを配合してくれるようなクリニックも存在しているのだ。

色は「無色透明」と「色つき」の2種類がある。ビタミンB1・生理食塩水・ブドウ糖・ビタミンCだけの場合は無色透明で、ビタミンB2、B12が入っている場合は黄色やオレンジなどの色がついていることが多い。

このニンニクでないニンニク注射、その主成分であるビタミンB1には、疲れを感じる原因となる乳酸を除去するための糖質をエネルギーへ変換する助成の役割がある。ビタミンB1は疲労時には肉体からの要求量が高まる栄養素であり、激しい運動をしたり、慢性疲労を感じたりしている際には特に不足しやすい。

ビタミンB1は、食事やサプリメントなどで摂取することも可能であるが、消化器からの吸収率が低いため、経口摂取だけでは十分な量を摂るのが難しいと言われている。にんにく注射ではビタミンB1を静脈に注射するため、効率よく体内に取り込むことができ、即効性が期待できるというわけである。

またビタミンB2には、糖質・脂質・タンパク質を、ビタミンB6にはタンパク質をエネルギーへ変換する作用がある。その結果体内でエネルギーを作り出し、疲労回復につながるというのが化学反応上の理屈である。効能としては、疲労、肩こり、風邪気味なときへの対処という意味合いがある。

なお、にんにく注射の価格相場は千数百円~数千円程度、ただし保険適用外なのである。そして所要時間は注射そのもので5分程度とのこと。窓口に行って

「ニンニク注射ください」

「はい(プスッ)」

「復活!」

という即効性のお手軽さ(上記一部語弊あり)も、疲労回復=ニンニク注射、というイメージを支えているようである。なお、効能の持続は三日間程度とのことである。

(この稿続く)

(依藤 慎司)

コメント